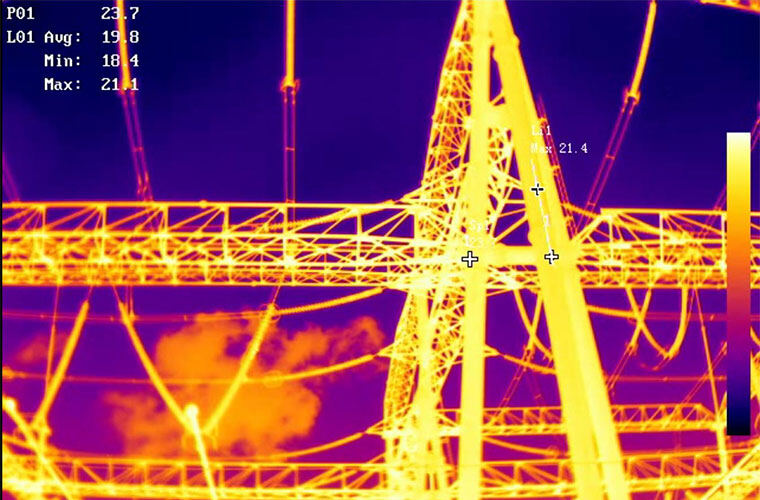

去年夏天某500kV变电站的惊险一幕仍让人记忆犹新——值班员用热像仪例行巡检时,设备显示主变套管温度正常,三天后却突发高温跳闸。事后拆解发现,当时的红外检测竟漏掉了关键接点的15℃温升!这个案例撕开了热像仪使用中最隐秘的伤疤:不是设备不行,而是你不会用它看门道。

想象你要用单反相机拍摄星空,却只会用自动模式——这就是多数人使用热像仪的现状。变电站设备如同精密的人体器官,套管是"动脉",刀闸是"关节",而你要做的,是给变电站做全身CT扫描。

当屏幕显示"65℃"时,菜鸟看到的是安全阈值,老手却在分析:这是真实发热?还是阳光反射?或是隔壁设备的辐射热?就像医生不会仅凭体温计诊断疾病,真正的温度解读需要立体思维。

一、开机前必须完成的5道安全仪式

1. 防电磁铠甲穿戴术

在220kV设备区,强电磁场能让未屏蔽的热像仪变成"雪花电视机"。记得给设备套上军用级电磁屏蔽套,就像给手机穿上防辐射孕妇装。某供电局曾因忽略这点,导致价值28万的热像仪主板烧毁。

2. 人体等电位处理

在高压区行走时,你的身体就是移动的导体。老电工的秘诀是:穿全套屏蔽服,用铜线将热像仪金属部件与手套导通,让自己成为设备电位的一部分,就像武侠小说中的"人剑合一"。

3. 环境参数校准三步曲

1、对着站内不锈钢铭牌测反射温度

2、在阴凉处测量空气温度

3、输入当前湿度值(大于80%要启动雨水补偿模式)

这如同给热像仪戴上"环境矫正眼镜",某试验表明,完整校准可将误差从±5℃降至±1℃。

二、设备扫描的"贪吃蛇"路线规划

1. 黄金30度角法则

与设备表面保持30-45度夹角,就像用侧光观察油画笔触。垂直拍摄会漏掉80%的辐射热,某次GIS母线检测中,斜角扫描发现了正面观测遗漏的3处隐蔽发热点。

2. 三维扫描路径设计

水平"之"字型扫过设备立面

垂直波浪线覆盖圆柱形套管

螺旋渐进式检查法兰连接面

这好比给变电站设备做螺旋CT,某智能热像仪已内置自动路径规划算法,能像扫地机器人般自主完成扫描。

3. 重点部位"三明治"拍法

对关键连接点采用:

1、广角镜头全局扫描

2、长焦镜头局部特写

3、微距模式捕捉接点细节

就像刑侦人员先拍现场全景,再拍血迹特写,最后提取指纹。

三、参数设置的"三重密码锁"

1. 发射率调校魔方

| 材料类型 | 发射率建议值 | 处理技巧 |

|---|---|---|

| 氧化铝套管 | 0.75 | 贴哑光黑胶带校正 |

| 镀锌钢构架 | 0.25 | 喷涂测温专用哑光漆 |

| 硅橡胶绝缘子 | 0.92 | 雨天增加0.03补偿值 |

这个表格是老师傅压箱底的宝贝,某检修班组应用后,诊断准确率提升40%。

2. 温宽动态平衡术

遇到同时存在80℃刀闸和25℃机构箱的场景,要像调节交响乐声部般设置温宽:

1、手动模式锁定40-100℃主区间

2、开启高温预警提示

3、对低温区域单独建立子窗口

3. 伪彩色图谱破译指南

红色警报区:采用"火山熔岩"色谱

常规检测区:使用"铁虹"渐变色谱

细微温差区:切换"灰阶"模式

某次主变检测中,通过灰阶模式发现了常规色谱遗漏的2℃异常温升。

四、数据分析的"刑侦三原则"

1. 热斑溯源十字定位法

发现异常发热时,立即建立坐标系:

X轴:沿设备电流方向

Y轴:垂直绝缘表面

Z轴:辐射传播路径

这帮助某检修团队在复杂GIS结构中,准确定位到深藏第六层的接触不良点。

2. 温度曲线"心电图"分析法

将设备温度变化转换成波形图:

平稳直线:健康状态

锯齿波动:接触不良

阶梯上升:绝缘劣化

就像心脏科医生读心电图,某智能分析软件已能自动识别12种典型故障波形。

3. 三维热场重建技术

通过多角度拍摄合成三维热模型,可像考古学家复原文物般,重现设备内部热流分布。某换流站应用该技术,提前3个月预判了阀厅冷却系统故障。

五、特殊工况应对宝典

1. 雨中检测的"荷叶效应"

在暴雨天检测时:

1、开启水滴折射补偿模式

2、聚焦停留时间缩短至0.5秒

3、优先检测有防雨裙设备

这模仿荷叶疏水原理,某沿海变电站借此在台风季成功捕获多起渗水引起的局部放电。

2. 夜间巡检的"猫头鹰战术"

使用640×480高分辨率模式

开启智能降噪功能

配备激光辅助定位装置

如同给热像仪装上夜视仪,某深夜巡检因此发现了日光下隐藏的套管内部缺陷。

3. 极寒环境"防冻三件套"

1、电池仓贴暖宝宝(控制40℃以下)

2、镜头涂抹防雾剂

3、每20分钟回温舱激活

这套方案让某-30℃的北方变电站冬季检测照常进行。

六、设备养护的"养生之道"

1. 镜头清洁太极手法

用专业镜头笔以同心圆轨迹轻拭,力度如抚摸新生儿脸颊。某粗暴擦拭案例导致镜头镀膜损伤,成像精度永久下降30%。

2. 存储电池的"生命节律"

长期不用时:

放电至50%电量保存

每月完成1次充放电循环

存放在防磁工具箱

这如同给设备做养生SPA,某妥善保养的热像仪使用寿命延长了5年。

3. 校准周期的"月经法则"

日常使用:每月做1次黑体校准

频繁使用:每周2次快速校准

极端环境:当日使用前后各1次

某忽视校准的案例,导致三个月内测量误差累积达8℃。

结语:热像仪是眼睛,而你是大脑

当你握着热像仪在变电站行走,记住这不是温度测量仪,而是设备健康的翻译器。就像老中医的望诊绝活,真正重要的是解读那些色彩波动背后的设备"脉象"。下次按下快门时,不妨自问:我是否读懂了这片热图诉说的故事?

在这个智能检测设备泛滥的时代,最珍贵的不是4K分辨率或0.01℃精度,而是操作者那份对设备状态的直觉——那是二十年如一日的经验凝聚成的第六感。毕竟,再先进的热像仪也只是工具,真正的智慧,永远闪烁在人类的眼睛与大脑之间。