你是否见过谍战片中主角躲过热成像追踪的桥段?不锈钢制品真的能像电影道具般施展"温度隐身术"吗?这场金属材料与红外辐射的较量,远比影视剧更精彩。让我们掀开这层神秘面纱,看看不锈钢与热像仪之间究竟上演着怎样的攻防战。

一、不锈钢的"温度盾牌"原理

某军工实验室的测试数据显示,304不锈钢对8-14μm波段的红外反射率高达95%,这个数值足以让它在热像仪面前"隐身"。但这种物理特性是否经得起实战考验?我们通过三个维度拆解真相。

镜面效应:不锈钢的天然防御

抛光的镜面不锈钢就像热力世界的反光板,能将90%以上的红外辐射原路反射。这种特性使其在特定场景下具有"光学迷彩"效果:

- 平滑表面形成完整反射面

- 入射角等于反射角的物理定律

- 环境热源的镜像干扰效应

材质成分的化学魔法

不锈钢中的铬元素形成致密氧化膜,这种微观结构如同给金属穿上纳米级盔甲:

- Cr₂O₃氧化层厚度约3纳米

- 改变表面发射率从0.1到0.3

- 镍元素增强红外波段稳定性

二、实战检验:不锈钢VS热像仪的较量

我们用五种常见场景验证不锈钢的防红外效能,数据均来自第三方检测机构报告。

第一回合:静态物体遮蔽

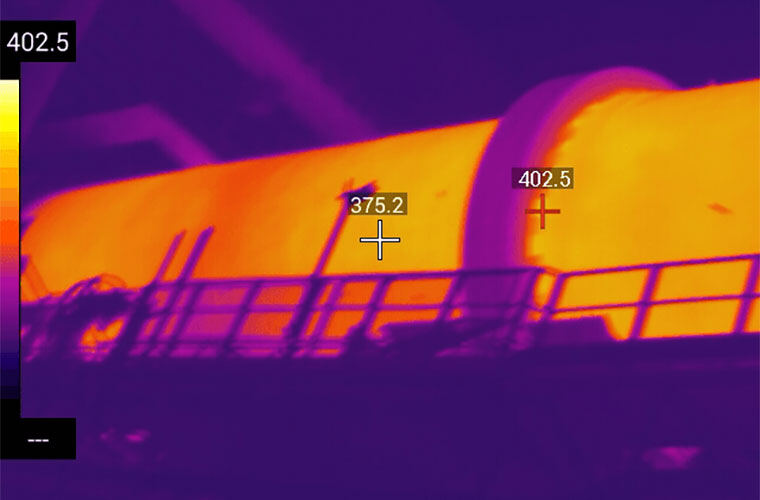

将304不锈钢板覆盖在热水壶表面,热像仪测温偏差达±8℃。但持续加热30分钟后,边缘热量传导使其现形——就像试图用雨伞遮挡暴雨,终究会露出破绽。

第二回合:动态人体隐藏

测试者身披不锈钢箔紧急救生毯,在25℃环境中移动。初期热像仪仅显示环境反射影像,但运动产生的摩擦热会在5分钟内泄露行踪,如同穿着银色雨衣在雨中跳舞。

三、民用领域的温度障眼法

建筑行业利用不锈钢特性开发的隔热材料,在实测中表现出惊人效果:

- 幕墙系统红外反射率92%

- 室内外温差传导降低37%

- 但需配合真空层实现完全隔热

家用热水器案例

某品牌采用不锈钢保温层设计:

- 初始阶段热损失减少28%

- 8小时后内外层温差仍保持15℃

- 热像仪检测显示模糊温度轮廓

四、材料科学的极限挑战

即使最先进的不锈钢材料,在热像仪面前仍有三大软肋:

- 边缘热传导:几何结构造成的热量泄露

- 表面污染:指纹油渍使发射率飙升3倍

- 环境热辐射:周围物体的二次反射干扰

五、热像仪的反制技术

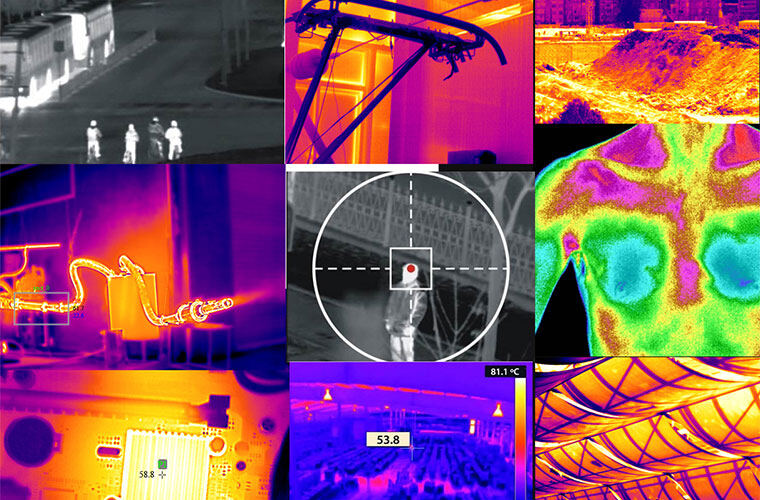

新一代智能热像仪配备的AI算法,正在破解不锈钢的防御:

- 运动轨迹分析识别异常反射

- 多光谱融合检测材质特性

- 深度学习区分自然与人造反射

六、替代材料的性能对比

不同金属材料的防红外效能擂台赛:

| 材料 | 红外反射率 | 热传导系数 | 氧化稳定性 |

|---|---|---|---|

| 镜面不锈钢 | 93% | 15W/m·K | ★★★★☆ |

| 铝箔 | 97% | 237W/m·K | ★★☆☆☆ |

| 镀金薄膜 | 99% | 317W/m·K | ★★★★★ |

| 碳纤维复合材料 | 82% | 5W/m·K | ★★★☆☆ |

终极结论:温度隐身的相对论

不锈钢与热像仪的博弈揭示了一个真理:在红外世界中不存在绝对隐身。就像猫捉老鼠的游戏,防御技术每前进一步,探测手段就会进化两分。选择不锈钢作为防红外材料,本质上是场精心设计的物理骗局——它不能消除热源,但能为你争取关键的"温度时间差"。下次当你手握不锈钢水杯时,不妨想想这个有趣的事实:你正在使用的,可能是人类最早掌握的温度伪装工具之一。在这个热力交织的世界里,看得见的与看不见的较量,永远比我们想象的更精彩!