我们总以为夜视仪像魔法眼镜,但它的工作原理其实扎根于严谨的光学科技。今天我们就来破解这个谜题:让黑夜变白昼的"超能力",到底是靠红外线还是紫外线?

一、先搞懂基础:光的"彩虹家族"暗藏玄机

1.1 可见光只是冰山一角

人类肉眼只能识别波长400-700纳米的光波,这个狭窄的"可见光谱"就像彩虹的七种颜色。但在这个范围之外,还有更广阔的光学世界——波长更长的红外线(700纳米-1毫米)和更短的紫外线(10-400纳米),构成了肉眼不可见的"暗光王国"。

1.2 红外线的"热感应"超能力

想象一下,所有发热物体都在持续发射红外线,就像自带隐形信号灯。夜视设备正是利用这种特性,把温度差异转化为可见图像。体温37℃的人体会发射波长约9.4微米的红外线,这就是为什么热成像仪能在完全黑暗中锁定目标。

1.3 紫外线的"消毒者"身份

短波紫外线(UV-C)具有强大杀菌能力,医院用它给手术室消毒。但这类高能射线会损伤视网膜,这就是为什么我们从不建议用紫外线作为照明光源——它更像是光的"双刃剑"。

二、夜视仪家族大揭秘:三代技术进化史

2.1 第一代:主动红外时代(1940s)

初代产品像笨重的摄像机,需要配合红外探照灯使用。原理就像"隐形手电筒":先发射红外光照射环境,再通过光电转换管捕捉反射信号。缺点明显——敌方用红外探测器就能轻松发现你的位置。

2.2 第二代:微光革命(1960s)

这项突破堪称夜视技术的"登月时刻"。通过微通道板(MCP)将微弱星光放大数万倍,就像给光线装上了涡轮增压器。现在你理解为什么军事行动总选在月光充足的夜晚了吧?

2.3 第三代:数字热成像(21世纪)

现代设备更像是光学计算机,不仅能识别0.001℃的温差,还能通过AI算法自动识别目标类型。最新款FLIR摄像头甚至能穿透烟雾探测生命体征,简直是救援行动的"火眼金睛"。

三、破除谣言:紫外线为何与夜视无缘?

3.1 大气层的天然屏障

地球臭氧层像个智能过滤器,把大部分紫外线挡在大气之外。即便有少量到达地面,其反射特性也不适合成像——想象用消毒灯当探照灯,既看不清又伤眼睛。

3.2 危险的"不可见"

紫外线光子能量是红外的3-5倍,持续暴露可能引发"电焊工眼"(光角膜炎)。这就是为什么紫外线消毒灯必须配备安全开关,而夜视设备需要完全避免使用这类波段。

3.3 荧光成像的特别案例

某些特殊场景会利用紫外线激发荧光物质,比如刑侦中的血迹检测。但这属于主动激发成像,与被动接收环境光的传统夜视原理完全不同。

四、选购指南:你的夜间行动该选哪种装备?

4.1 户外探险:微光增强型

适合山林环境,价格亲民(约500−2000)。就像给眼睛装上星光放大器,但需要至少1/4月光支持。记得避开强光源,否则可能烧毁设备。

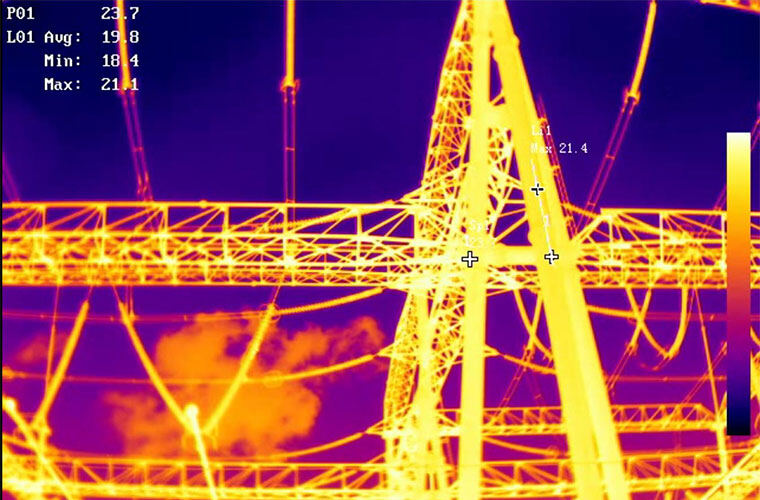

4.2 工业检测:热成像专业版

建筑工程师用它查找墙体渗漏(温差显示为彩色斑块),电力巡检员定位过热接头。高端型号测温精度达±1℃,售价可能超过$20,000。

五、未来展望:夜视技术的下一站

5.1 量子点薄膜革命

麻省理工学院正在研发的纳米涂层,可将红外光直接转换为可见光。想象未来普通眼镜镀层就能实现夜视,这可能会彻底改变安防行业。

5.2 脑机接口的视觉增强

DARPA(美国国防高级研究计划局)资助的项目试图绕过光学系统,直接将红外信号转化为神经电信号。这或许能让盲人"看见"热辐射世界。

5.3 智能环境感知系统

特斯拉自动驾驶团队正在测试360°红外感知阵列,目标是让车辆在暴风雪中也能精准识别障碍物。这种全天候视觉能力或将重新定义交通安全标准。

结语:黑暗中的科学之光

回到最初的问题:夜视仪的核心科技确实扎根于红外线领域,而紫外线由于物理特性和安全限制,从未进入夜视装备的考虑范围。从二战时期的笨重设备到如今智能手机可外接的热成像模块,这项技术始终在突破人类感知的边界。下次当你看到夜视仪泛着幽幽绿光,别忘了——那正是数百年来科学家们智慧的结晶,在黑暗中绽放的科技之花。