凌晨三点的急诊室里,王医生正盯着显示屏上跳动的彩色图谱——这不是卫星云图,而是患者背部的红外热成像。在看似平静的皮肤表面下,37℃的体温差异中竟隐藏着直径仅3mm的早期乳腺癌病灶。这种被称为"医学热眼"的技术,正在颠覆传统影像诊断的认知边界。

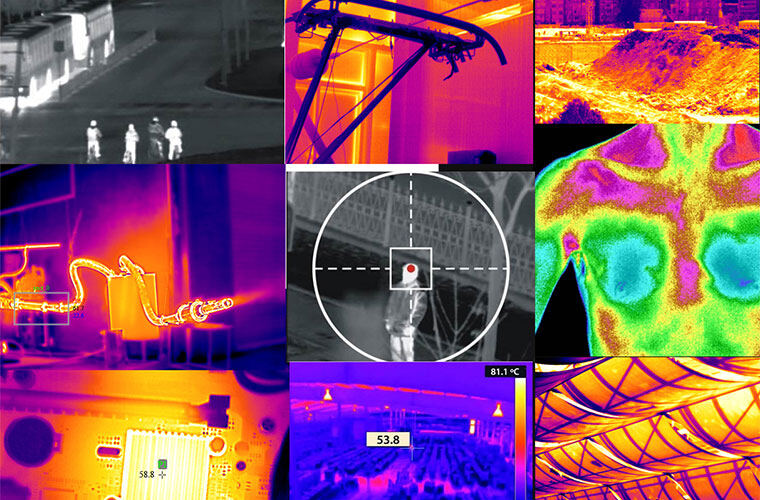

世界卫生组织数据显示,全球每年因误诊导致的医疗事故中,有23%源于传统影像技术的局限性。当CT和MRI还在解析解剖结构时,红外热像仪已悄然捕捉到疾病最早的生物热信号。就像给人体装上了实时温度监控卫星,疾病发展的"热轨迹"无所遁形。

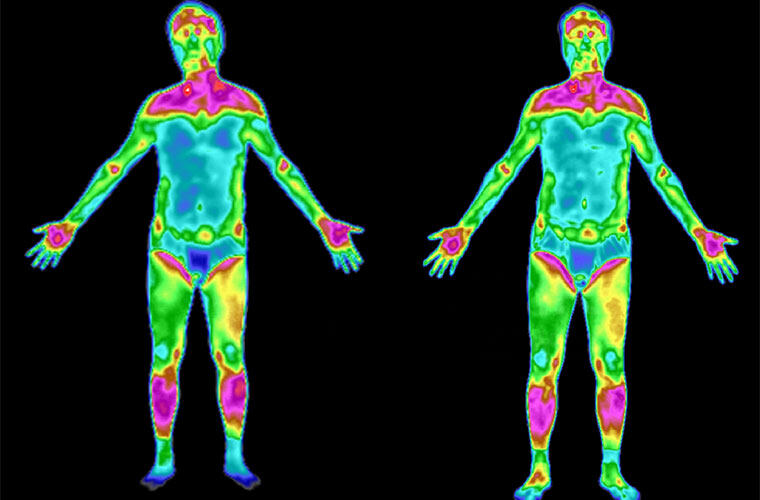

解码人体的"热指纹"

温度背后的生理语言

人体每个器官都在发射独特的红外光谱。肝脏病变时表面温度会升高0.8-1.2℃,而糖尿病足早期就能在热像仪上呈现特征性的"冷足环"。这种温度变化比临床症状平均早出现72小时,为早期干预赢得黄金时间。

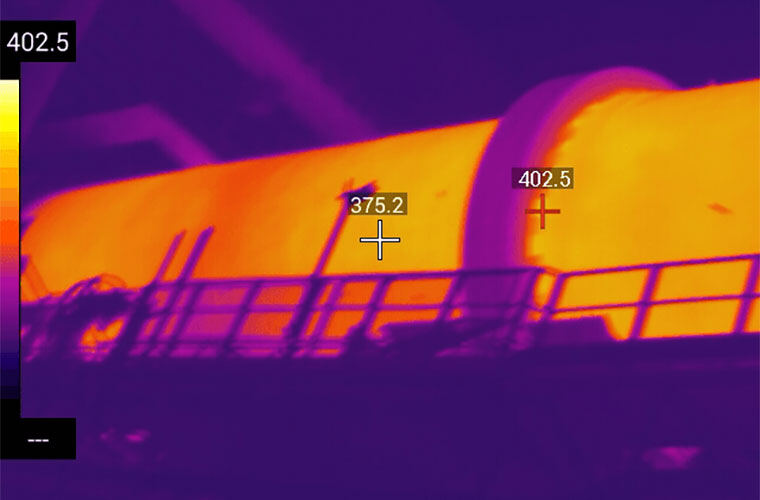

从宏观到微观的突破

新一代医用红外热像仪分辨率已达1024×768像素,能识别0.03℃的温差。在解放军总医院的临床试验中,该设备成功检测出传统超声未发现的3例甲状腺微小癌,最小病灶仅2mm。

四大诊疗领域的革命性应用

肿瘤筛查的"温度雷达"

乳腺癌筛查现场,热像仪正以每秒20帧的速度扫描乳腺组织。癌变区域会呈现"热岛效应",其温度梯度差可达2-4℃。北京协和医院的数据显示,结合AI分析的热成像筛查特异性达92%,较传统触诊提升40%。

炎症监测的"热敏警报"

在骨科病房,患者膝关节的红外图像正呈现火山喷发般的红色区域。类风湿关节炎急性期的滑膜炎症,在热成像上会显示较健侧高1.5-3℃的特征热区,指导医生精准定位注射位置。

中医辨证的科技表达

上海中医药大学的诊室里,针灸前后的热力图谱正在说话。针刺足三里后,对应胃区的温度在15分钟内上升1.8℃,用热力学数据诠释了"经络传导"的现代科学内涵。

儿科诊疗的温度叙事

面对哭闹的患儿,手持式热像仪3秒完成耳道扫描。中耳炎引发的局部温度升高0.5℃以上即可触发预警,避免了传统检耳镜带来的不适体验。

智能诊断系统的三大核心战场

AI辅助的"热图翻译官"

深度学习算法正在解析热力图的隐藏信息。某AI系统通过分析12万张乳腺热像,建立了22种异常热模式库,将良恶性判断准确率提升至89%,相当于资深影像科主任医师的水平。

动态监测的时间魔法

对烧伤患者的创面监测,热像仪每天自动生成愈合进度报告。通过追踪温度梯度变化,系统可提前5天预测感染风险,较传统方法提早72小时发出预警。

多模态影像的融合革命

在华山医院的神经外科,医生正将热成像与MRI进行三维融合。脑肿瘤切除术中,实时热像显示异常代谢区域,与术前影像重叠误差不超过1mm,显著提升手术精准度。

技术落地的三重难关与破局

环境干扰的降噪之战

诊室空调的微风竟让热像仪误判?最新设备配备多光谱补偿技术,通过可见光摄像头识别环境热源,结合自适应算法消除干扰,将检测稳定性提升至99.2%。

标准体系的构建长征

虽然已发布《医用红外热成像技术规范》,但具体病种的热图判读标准仍在完善。中国医学装备协会牵头建立的乳腺热像分级系统,将异常分为6级12类,填补了行业空白。

临床认知的破冰行动

"热图能代替病理检查吗?"面对质疑,广州中山医院用3000例双盲对照实验说话:热成像联合超声对甲状腺结节的诊断符合率达96%,正在改写临床路径指南。

未来医疗的热力想象

在深圳某智能诊室,患者更衣时已完成全身热像扫描。AI系统自动标记3处异常区域,并关联电子病历中的生化指标。5G远程会诊系统正将实时热图传输给千里之外的专家,诊断时间从3天压缩到20分钟。

更令人期待的是纳米级红外探头的研发突破。中科院最新成果显示,新型量子点红外传感器可检测细胞级别的热活动,未来或能实现单个癌细胞的早期捕获。当热成像遇上基因检测,或许会碰撞出精准医疗的新范式。

写在生命热图上的答案

当一位母亲通过热像仪看到胎儿心跳的热力波动,当抗癌患者看着肿瘤热区逐渐消退,这些跳动的色块正在书写医学诊断的新篇章。从解剖影像到功能成像,从结构观察到代谢监测,红外热像仪不仅打开了疾病预警的新窗口,更重塑着医患对生命认知的维度。下次体检时,不妨关注下这个默默工作的"温度摄像师"——它或许正在用你看不见的光谱,守护着你至关重要的健康密码。