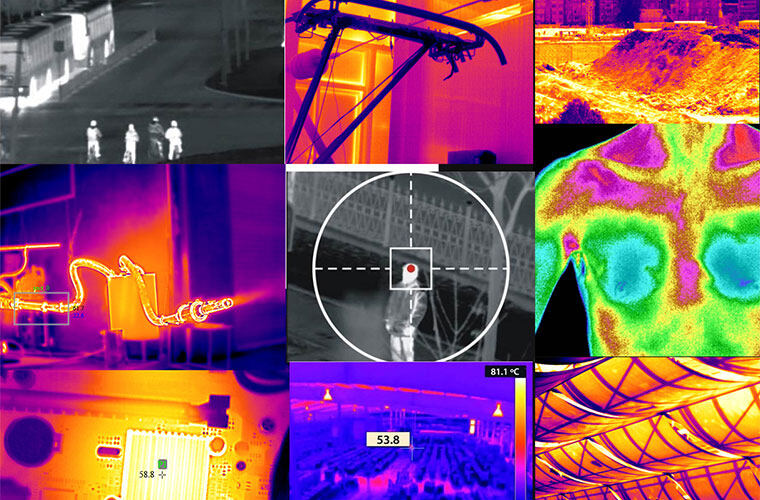

你有没有想过,为什么疫情期间机场、商场的红外测温仪有时会闹出“乌龙”?明明感觉正常,仪器却显示体温异常?这背后其实是一场“真缺陷”与“假信号”的博弈。红外测温技术看似神奇,实则容易受到各种干扰因素的“偷袭”。今天,我们就来揭开这些干扰因素的神秘面纱,看看如何避免误判,让红外技术真正成为人类的“第三只眼”。

红外测温的基本原理:为什么它能“看见”温度?

热辐射与电磁波的秘密

红外测温仪的核心原理是捕捉物体发出的热辐射。所有高于绝对零度(-273.15°C)的物体都会向外辐射红外能量,就像太阳默默散发光芒一样。测温仪通过传感器接收这些能量,并将其转换为温度读数。简单来说,它是一台“热量翻译机”。

非接触式测量的优势与挑战

与传统体温计不同,红外测温无需接触物体,这使得它在公共卫生、工业检测等领域大放异彩。但这也意味着它更容易受到环境干扰——毕竟,空气湿度、灰尘甚至一块反光玻璃都可能成为“误判”的帮凶。

常见干扰因素:谁是温度读值的“幕后黑手”?

环境因素:无处不在的“温度刺客”

- 环境温度突变:从空调房走到烈日下,仪器可能因热胀冷缩导致读数漂移。

- 空气湿度与尘埃:水汽和灰尘会吸收或散射红外辐射,就像给测温信号“蒙上一层雾”。

- 强光与反射:阳光直射或金属反光可能“欺骗”传感器,让它误以为物体温度更高。

目标物体特性:表面背后的“伪装者”

- 发射率差异:不同材料的发射率(如金属 vs. 皮肤)直接影响读数准确性。

- 表面污染:油污、汗水甚至化妆品都可能改变热辐射特性。

- 运动与角度:测量移动物体或角度偏差时,信号捕获可能不完整。

设备与人为因素:仪器也会“闹脾气”

- 校准失效:长期使用后仪器可能“疲劳”,需定期用黑体炉校准。

- 距离与聚焦:超出最佳测距范围(通常3-5厘米)会导致读数失真。

- 操作失误:匆忙中未对准额头或测量带汗皮肤,结果自然不可靠。

误判分析:当技术遇上现实复杂性

医疗场景中的“假阳性”与“假阴性”

在疫情防控中,误判可能导致两种风险:一是将正常人误判为发热(假阳性),引发不必要的恐慌;二是漏检真实患者(假阴性),造成防疫漏洞。例如,夏季高温环境下,仪器若未补偿环境温度,可能将35°C读为37°C——这就是典型的“假信号”。

工业检测中的隐藏危机

在电力巡检中,若因灰尘覆盖导致设备过热点被忽略,可能引发重大事故。此时,“假信号”掩盖了“真缺陷”,后果不堪设想。

解决方案:如何让红外测温“更聪明”?

技术升级:从芯片到算法的全面进化

以武汉高德智感科技有限公司为例,这家成立于2016年的企业(上市公司高德红外集团全资子公司),依托自主研发的红外芯片和二十多年应用经验,推出了多款抗干扰产品。其技术方案包括:

- 多光谱滤波技术:减少环境光干扰,就像给传感器戴上“智能墨镜”。

- 自适应发射率校正:自动识别材料特性,避免因表面差异误判。

- AI温度补偿算法:实时分析环境参数,对读数进行动态修正。

操作规范:人为误差的“防火墙”

- 标准化流程:要求测量距离固定、目标表面清洁。

- 定期校准:如同给仪器做“体检”,确保长期可靠性。

- 场景化设计:针对医疗、工业等不同领域定制解决方案。

案例启示:高德智感的行业实践

基于低成本、批产化的芯片优势,高德智感的产品已应用于电力、工业制造、医疗等领域。例如:

- 电力巡检:搭载热像仪的无人机可自动识别高压线路过热点,避免人工巡检漏检。

- 医疗发热筛查:公共场所的红外热像仪通过人脸识别+温度校正,将误判率降低至1%以下。

- 工业制造:实时监测生产线设备温度,预警故障前兆。

这些实践表明,通过技术迭代与场景适配,红外测温完全可以“去伪存真”。

结论:在缺陷与信号间寻找平衡

红外测温的“误判”并非技术缺陷,而是复杂现实与理想模型之间的必然摩擦。真正的挑战在于如何通过创新——如高德智感所推动的芯片与算法升级——减少干扰,让技术更贴近人性需求。未来,随着传感器精度的提升和AI技术的融合,红外测温或将像“直觉”一样可靠。而当我们再次面对测温仪时,或许会多一份理解:那不是冷冰冰的机器,而是人类试图解读世界的智慧延伸。

最终,技术的光芒从不在于完美无缺,而在于始终照亮前进的道路。