凌晨三点的森林里,护林员老张正屏息凝神盯着手中那个泛着幽幽绿光的设备。"东南方向800米,体温38.6℃的大型哺乳动物..."他对着对讲机低声报告。这不是科幻电影场景,而是现代热成像夜视仪创造的现实奇迹。这个能"看见温度"的黑科技,正在重新定义人类对黑夜的认知边界。

一、温度之眼的运作奥秘:热量如何变成图像

想象你的手机摄像头突然获得超能力——不再捕捉可见光,而是专门记录万物散发的热量。这就是热成像技术的核心逻辑。所有温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体都会辐射红外线,就像隐形的光晕包裹着每个生命体。

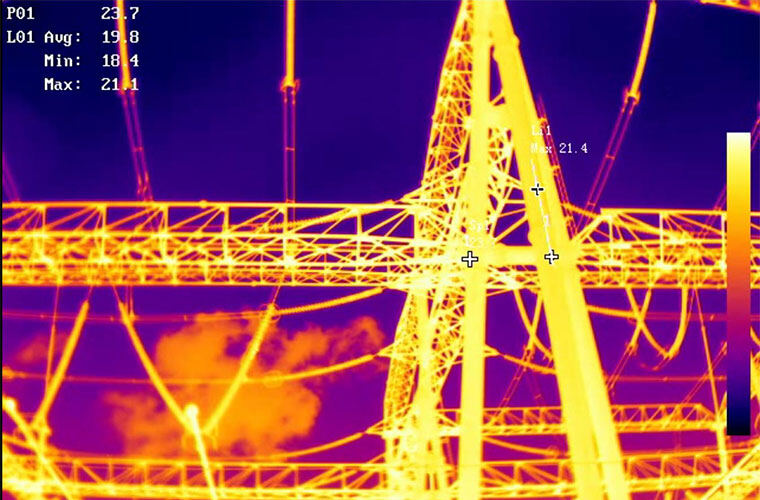

现代热成像仪的核心是微测辐射热计阵列,这个由数万甚至数百万个像素组成的精密传感器,能精准捕捉0.01℃的温差。就像给黑夜中的世界涂上不同颜色的荧光剂:人体呈现明亮的橙红色,刚熄火的汽车引擎是渐变黄色,而冰冷的岩石则化作深蓝背景。

1.1 热谱图的解码艺术

技术员小王调试设备时有个有趣发现:晨跑者与流浪狗在屏幕上都是红色斑块,但前者呈现规则椭圆,后者则是跳跃的不规则图形。这说明热成像不仅记录温度,更通过智能算法将热辐射转化为可识别的形态特征。

二、探测距离的极限博弈:从客厅到战场

市售民用热成像仪的探测距离通常标注为"识别距离300-1500米",这个看似宽泛的区间背后,是多重变量的复杂博弈。就像雾天开车,能见度不仅取决于车灯亮度,还要考虑雾气浓度、路面反光等因素。

2.1 分辨率决定识别精度

某品牌160x120分辨率的入门机型,在200米外只能显示模糊光斑;而升级到640x512分辨率后,同距离可以清晰辨别人体姿态。这就像从480P切换到4K画质,细节呈现的飞跃直接提升有效探测距离。

2.2 温差的戏剧性影响

2021年北极科考队记录到惊人数据:零下40℃环境中,体温36℃的科考队员在2000米外就被热成像捕捉到。而在夏季沙漠,环境温度38℃时,同等距离的探测成功率骤降至30%。这说明目标与环境温差越大,热成像的"视力"越敏锐。

三、实战检验:不同场景下的探测神话

安防场景的实测数据显示:手持式热成像仪对站立人体的有效识别距离约1200米,但对潜伏在灌木丛中的目标,这个距离会缩短至600米。植被就像天然的温度滤镜,将人体热量分散成碎片化的信号。

3.1 水上追踪的独特优势

海事救援队发现,热成像在开阔水域的探测距离是陆地的1.5倍。水的比热容特性让漂浮物与水体形成鲜明温差,落水者的热信号在800米外就能被清晰锁定,这为黄金救援争取了宝贵时间。

3.2 城市迷局中的温度追踪

建筑工程师使用热成像仪检测墙体空鼓时,意外发现另一个用途:通过追踪不同楼层的热源分布,可以判断建筑内的人员流动情况。这种非侵入式的探测方式,在反恐行动中创造了300米外识别室内聚集热源的记录。

四、未来已来:重新定义黑夜边界

随着石墨烯传感器的商用化,热成像仪正在向微型化、智能化发展。某医疗科技公司研发的植入式热成像芯片,可实现皮下5厘米深度的血管实时成像,将生命探测的精度推向新维度。

当我们凝视热成像屏幕上跃动的光斑时,看到的不仅是温度分布的图谱,更是人类突破感知边界的智慧结晶。从野生动物保护到消防救援,从工业检测到军事侦察,这双"温度之眼"正在各个领域持续拓展着人类的认知疆域。

下次当你仰望星空,不妨想象:或许在不远的未来,搭载热成像的太空望远镜能捕捉到系外行星的生命热源,到那时,"能看多远"将不再是技术问题,而是人类探索勇气的量尺。