在山西某露天煤矿的检修车间里,王师傅正用沾满油污的手擦拭额头的汗水。他面前的巨型破碎机像头喘息的钢铁巨兽,齿轮咬合处传来不规律的异响。"这已经是本月第三次故障停摆了",他无奈地摇头,"要是能提前看出哪里要出问题就好了..."

这种场景每天都在全球各地的矿山上演。传统维护就像用体温计给大象量体温——既低效又片面。而红外热像仪,这个原本应用于军事领域的技术,正在为采矿设备维护带来革命性变革。

透视矿机"健康密码"的热成像原理

温度是设备的"第二语言"

每台运转中的采矿设备都在用温度"说话"。当轴承开始磨损,温度会比正常状态升高5-8℃;电气接头松动时,接触电阻增大导致的温升可达20℃以上。这些细微变化就像设备发出的摩尔斯电码,而红外热像仪就是最专业的"译码员"。

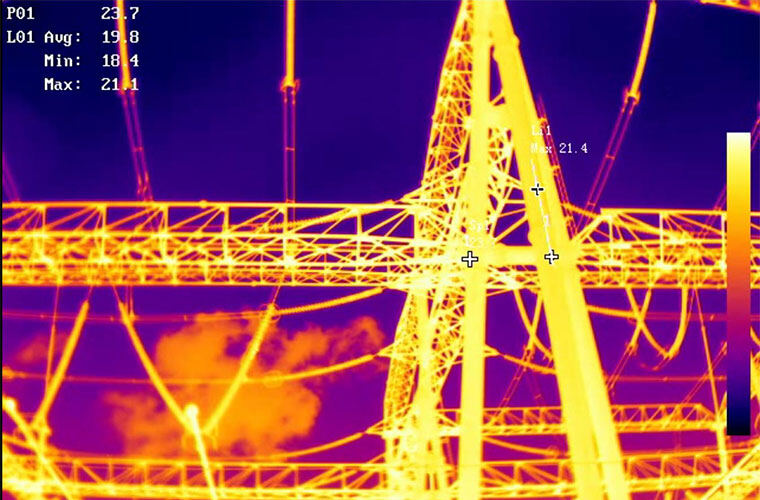

从不可见到可见的光谱魔法

红外热像仪通过检测物体发出的7.5-13微米波长电磁波,将肉眼不可见的温度分布转化为彩色热图。就像给设备做CT扫描,不仅能显示"体表温度",还能通过热传导规律推测内部状态。加拿大Syncrude油砂矿的案例显示,这种技术可使设备故障预判准确率提升至92%。

五大实战场景:让隐患无处遁形

1. 发动机系统的"体温监测"

矿用卡车发动机运行时,涡轮增压器表面温度通常维持在180-220℃。当热像仪捕捉到局部区域出现300℃以上的高温斑块,往往预示着润滑油路堵塞或缸套磨损。智利Escondida铜矿通过该技术将发动机大修周期延长了40%。

2. 电气系统的"温度体检"

高压开关柜的接头温度在满载时应不超过65℃。澳大利亚必和必拓的监测数据显示,利用红外热像仪提前发现10处温度异常的电缆接头,避免了可能造成300万美元损失的变电站火灾。

3. 传送带系统的"关节炎预警"

传送滚筒轴承的正常工作温度范围是50-70℃。南非De Beers钻石矿的热成像巡检发现,某个滚筒的轴端温度达到98℃,及时更换后避免了可能持续36小时的生产中断。

4. 液压系统的"血液循环诊断"

液压泵的进出口油温差通常应小于15℃。当热像仪显示某台液压破碎锤的油路温差达到27℃,工程团队立即停机检查,发现滤芯堵塞导致70%的油路截面积丧失。

5. 电气室里的"温度侦察兵"

在密闭的矿山配电室,热像仪可以穿透设备柜门检测内部元件温度。秘鲁Cerro Verde铜矿的维护主管说:"它就像派驻在每个断路器里的温度侦察兵,让我们在故障萌芽阶段就能精准打击。"

数据会说话:经济效益量化分析

维护成本的三级跳式下降

美国矿业协会统计显示,采用红外热像仪的企业:

- 计划外停机减少55%

- 备件库存降低30%

- 设备寿命延长25%

安全效益的隐形护盾

南非某金矿的热成像系统曾在3个月内预警17次电气火灾风险。矿工们形象地说:"这些彩色热图就像给危险区域画上了火焰纹身,让我们提前避开死神镰刀。"

技术升级:当热成像遇上人工智能

从"看温度"到"懂温度"的进化

新一代智能热像仪集成了深度学习算法,不仅能捕捉温度异常,还能自动分析故障模式。比如识别出圆锥破碎机传动轴的温度梯度特征,结合历史数据预测剩余使用寿命。

三维热模型的降维打击

将热成像数据与三维扫描结合,生成设备的"温度全息图"。加拿大Teck Resources公司利用该技术,仅用2小时就定位到深藏在地下300米的输送带驱动装置过热点。

实操指南:矿山热成像的五个正确姿势

1. 黄金距离法则

检测不同设备时要保持合适的距离:电气柜0.5-2米,发动机舱3-5米,大型传送装置10-15米。就像用单反相机拍照,合适的焦距才能获得清晰热图。

2. 环境因素的"温度滤镜"

要计算环境温度、风速、设备表面辐射率的影响。检测露天矿车时,阳光直射造成的误差可能高达15℃,这需要像摄影师调整白平衡那样校准测量参数。

3. 建立设备的"温度身份证"

每台关键设备都应有基准热像档案。巴西Vale铁矿的做法是:在新设备验收时建立基准温度分布图,后续检测数据与之进行数字化比对。

结语:温度是设备最诚实的语言

回到山西那个煤矿,王师傅现在每天开工前都要用热像仪给设备做"体温检查"。他说:"以前是设备玩'躲猫猫',现在轮到我们掌握主动权了。"在这个每分钟产值数万元的行业,红外热像仪不仅是技术工具,更是打开高效维护之门的金钥匙。当矿山的钢铁巨兽们开始用温度诉说它们的健康故事,你准备好做个合格的倾听者了吗?