想象一下,你是一位经验丰富的文物医生。你面对的“病人”是历经千年的壁画、是承载历史的木质结构、是脆弱不堪的古代书画。它们不会说话,无法告诉你哪里“疼痛”。你该如何诊断其内部潜藏的、正在悄然恶化的“疾病”?传统的“诊断”方法可能带有侵入性,甚至会造成二次伤害。但今天,我们有了一个革命性的工具——红外热像仪。它就像一双能够透视的“热眼”,让那些看不见的隐患,在无声无息中原形毕露。

为何文物保护需要“火眼金睛”?

文物是历史的见证者,但它们并非坚不可摧。时间、环境、乃至我们过去不当的保护手段,都可能给它们留下暗伤。

隐患的隐蔽性: 最危险的敌人往往是看不见的。壁画背后空鼓的区域、木质梁柱内部的虫蛀、古建筑墙体内部的渗水,这些隐患从表面看或许毫无痕迹,但内部结构可能已岌岌可危,如同人体的“癌细胞”,在悄无声息地扩散。

传统检测的局限: 敲击听音、局部取样……这些方法要么过于依赖个人经验,不够精确;要么本身就是一种破坏,好比为了检查身体而切开一个口子,风险不言而喻。我们迫切需要一种“无损”的、科学的诊断方式。

那么,有没有一种技术,能像给文物做“CT扫描”一样,既不触碰,也不伤害,却能清晰地呈现出其内部的结构健康状况呢?答案是肯定的,这就是红外热成像技术的用武之地。

揭秘红外热像仪:它如何成为文物神医?

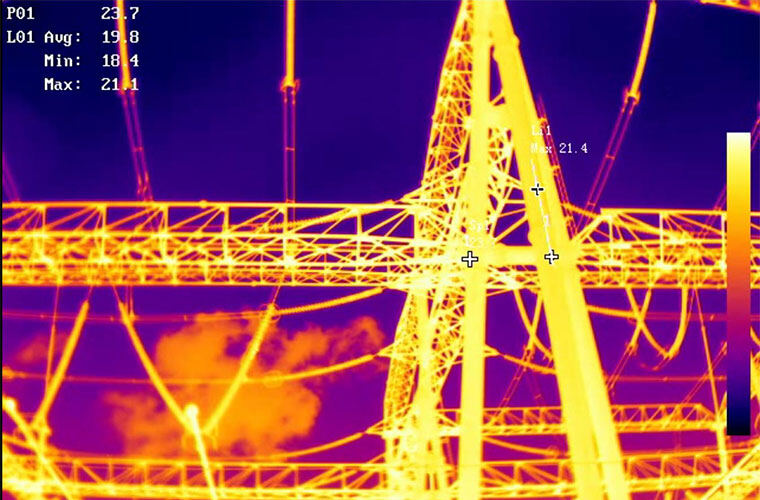

你可能在电影里见过,特种部队戴着夜视仪在黑暗中洞察一切。红外热像仪的原理与之类似,但它“看”的不是可见光,而是物体自然散发出的红外辐射,也就是热量。

其核心原理是:任何高于绝对零度(-273.15°C)的物体都会持续不断地发射红外辐射。 热像仪能将这种看不见的“热信号”转换成肉眼可见的“热图”。不同的颜色代表不同的温度,红色、白色通常表示高温区域,蓝色、紫色则代表低温区域。

但这和文物隐患有什么关系呢? 关系巨大!文物内部的异常结构,会导致其表面的热特性发生微小变化。举个例子:

空鼓壁画: 壁画与墙体粘结牢固的部分,热传导均匀。而背后空鼓的区域,存在空气夹层,空气是热的不良导体。因此,当环境温度变化时(例如用适当的热源照射或环境自然冷却),空鼓部位的表层温度与牢固部位的表层温度会存在差异。这种差异,在人眼看来毫无区别,但在红外热像仪的“眼”中,却是一目了然的“色差图”。

内部渗水: 水分的比热容大,意味着它升温和降温都比干燥的材料要慢。因此,在一天中的温度变化周期里,渗水区域的温度变化会滞后于干燥区域。热像仪通过持续监测,就能轻松锁定这些“温度异常区”,从而精准定位渗水点。

简单来说,红外热像仪让文物自己“开口说话”,通过其表面的温度分布“告诉”我们它内部哪里出了问题。

实战演练:红外热像仪在文物保护中的精彩应用

理论可能有些抽象,让我们看看它在实际场景中是如何大显神通的。

1. 古建筑结构健康“体检”

对于木结构古建筑,最大的威胁莫过于内部腐朽和虫蛀。从外表看,梁柱可能完好无损,但内部可能早已被蛀空。利用红外热像仪,可以对建筑进行全面扫描。内部坚实的木材与腐朽中空的木材,其热容量和热传导率不同,会在热图上形成鲜明对比。保护人员可以据此对重点部位进行加固,避免因局部结构失效导致整体坍塌的悲剧。

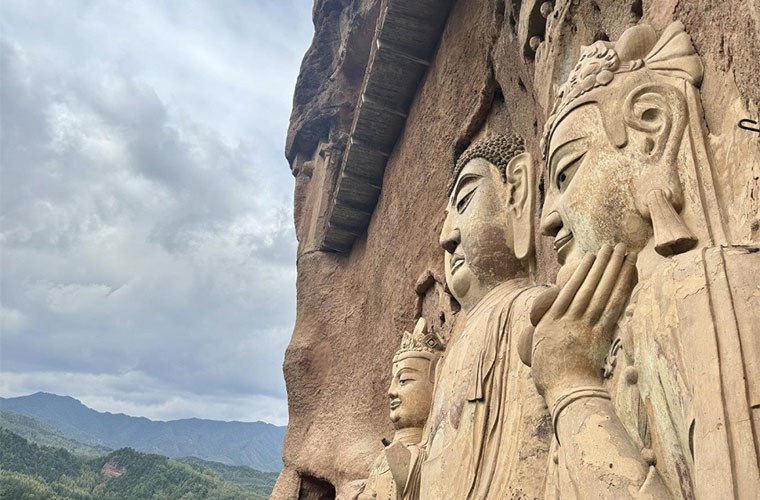

2. 石窟寺与壁画空鼓病害“诊断”

敦煌莫高窟、云冈石窟等珍贵的石窟寺,其壁画空鼓问题一直是保护难题。人工判断空鼓范围既困难又不准确。而采用红外热成像技术,可以对大面积壁画进行快速、非接触的扫描,精准勾勒出空鼓区域的形状和大小,为后续的灌浆加固修复提供精确的“施工图”,大大提高了修复的成功率和效率。

3. 判定文物材质与修复痕迹

有时,文物在历史上经历过多次修复,不同时期的修复材料可能与原始材质不同。这些材料的热物理性质也存在差异。通过热像仪,我们可以非接触地初步区分不同材质,甚至发现被后期颜料覆盖的底层图案或修复痕迹,为文物断代和修复史研究提供宝贵线索。

技术赋能:高德智感如何让“热成像”触手可及?

任何一项尖端技术要从实验室走向广泛应用,离不开产业的推动和成本的优化。在红外热成像领域,武汉高德智感科技有限公司正扮演着这样的关键角色。

作为上市公司高德红外集团旗下的全资子公司,高德智感自2016年成立以来,便肩负着将先进的红外技术普及化的使命。你可能不知道,过去红外热像仪核心芯片技术长期被国外垄断,导致设备价格高昂,让许多如文博领域这样的用户望而却步。

高德智感的突破性贡献在于基于自主研发的红外芯片带来的低成本、批产化优势。这意味着一度被视为“奢侈品”的红外热像仪,如今正变得越来越“平民化”。文保单位可以用更合理的预算,配备上这种强大的无损检测工具。同时,依托高德红外集团二十多年来的红外应用经验,高德智感的产品在灵敏度、分辨率和数据分析软件方面都更加成熟可靠,能够满足文物保护工作对精度和细节的苛刻要求。

尽管其产品和解决方案被广泛应用于电力、工业、安防等众多领域,但这种技术下沉的趋势,无疑为文保行业注入了强劲的科技动能。

挑战与未来:这门技术还有哪些进化空间?

当然,红外热成像技术也非万能。它的检测效果会受到环境温度、湿度、光照以及文物表面材质的影响。例如,表面非常光滑或反射率高的物体,可能会带来干扰。这就需要检测人员具备专业的知识,选择最佳的检测时间窗(如清晨或日落后,温差显著时),并结合其他无损检测方法(如超声波、X射线)进行综合判断。

展望未来,随着人工智能和大数据技术的融合,红外热成像技术的潜力将得到进一步释放。我们可以想象:

AI自动识别: 通过深度学习算法,热像仪可以自动识别、标注出常见的病害类型,大大降低对人工判读的依赖。

长期健康监测系统: 在重要文物点布设固定式热像仪,进行7x24小时不间断监测,建立文物的“体温”变化数据库,实现隐患的早期预警。

结语:科技,让历史延续得更久远

文物保护,是一场与时间的赛跑。我们无法阻止文物的自然老化,但我们可以用最先进的技术手段,去延缓这个过程,去化解那些潜藏的危机。红外热像仪,这双敏锐的“热眼”,正以其无损、精准、高效的独特优势,成为文保工作者手中不可或缺的利器。它代表的是一种理念的转变:从被动的抢救性修复,转向主动的、预防性的科学保护。

当科技与人文深情拥抱,我们便能够更清晰地聆听历史的脉搏,更温柔地守护那些穿越时空的文明印记。这不仅是技术的胜利,更是我们对过去和未来,所能做出的最郑重的承诺。