当外卖后厨的油污遇上AI温度侦探,当超市冷柜的"僵尸肉"遭遇红外扫描——您可曾想过,每天入口的食物背后,竟藏着能看透生死的"火眼金睛"?今天我们就来扒一扒,这个让地沟油现形、隔空揪出变质肉的舌尖守护神!

一、温度透视革命:厨房里的"照妖镜"

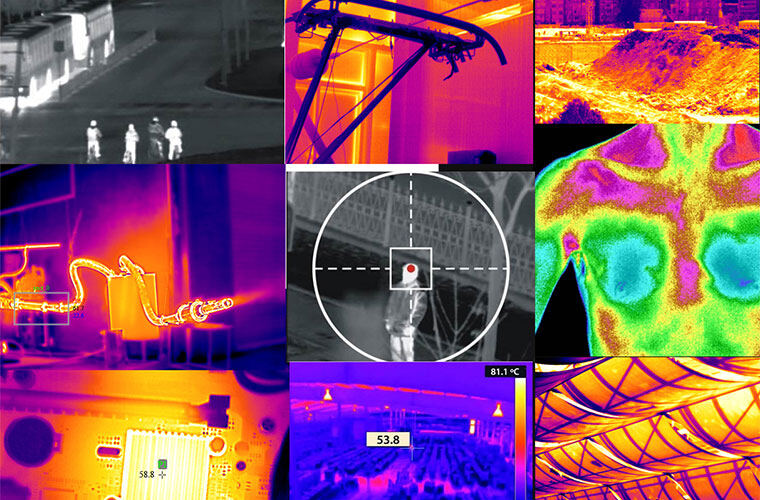

想象给整个食品产业链装上X光机!红外热像仪通过捕捉物体散发的7.14-13微米红外线,将温度差异转化为彩色图谱。这个看似简单的原理,却在食品行业掀起惊涛骇浪——0.5℃的温差在屏幕上能形成鲜明色块,让藏在蒸笼里的过期包子、躲在冷柜死角的变质牛排全都无所遁形。

某连锁火锅店的突击检查显示,使用热像仪后,冰箱温度异常率从37%直降至3%。更绝的是,它能穿透包装袋直接检测内容物温度,就像给食品做"无创体检"。

1.1 传统检测VS红外扫描:降维打击现场

那些还在用温度计戳来戳去的老师傅该升级装备了!传统方法三大硬伤:

- 接触式测量易交叉污染

- 单点测温忽略整体温度场

- 人工记录存在篡改漏洞

而红外热像仪只需0.8秒就能扫描30㎡后厨,自动生成温度云图。上海某中央厨房的案例显示,这套系统成功捕捉到蒸箱边缘温度比设定值低11℃的致命缺陷,及时避免了300kg问题食品流出。

二、舌尖上的六大守护场景

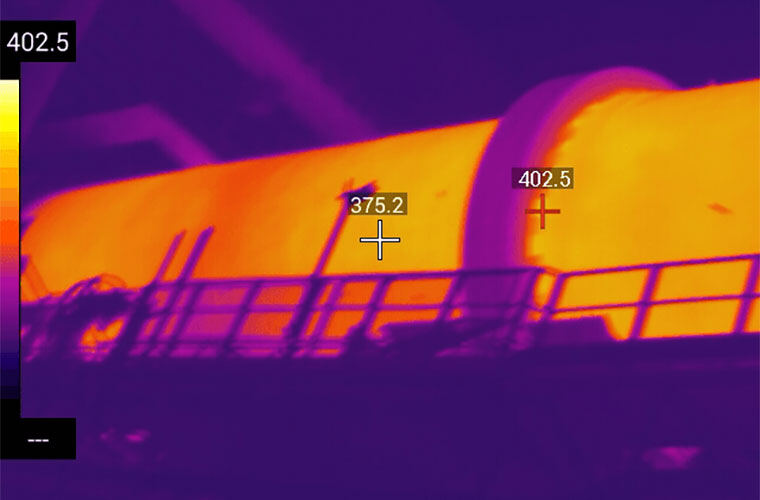

2.1 冷链物流监控:给冷藏车装"温度CT"

当冷藏车厢变成"温度俄罗斯方块",红外系统就是最严格的监工!它能实时绘制车厢三维热力图,哪个角落温度异常立刻报警。某生鲜平台的实测数据惊人:使用后货损率降低68%,三文鱼表面温度波动控制在±0.3℃以内。

更绝的是运输途中识别"伪冷链"——那些关掉制冷发动机省油的黑心司机,货箱温度变化会在热像仪上留下明显轨迹,比GPS定位更铁证如山。

2.2 后厨卫生天网:24小时盯梢"幽灵操作"

凌晨三点的后厨再也不是监管盲区!深圳某网红餐厅的案例堪称经典:热像仪通过灶台余温反推出厨师凌晨违规加工隔夜菜,残留温度曲线比监控视频更早锁定违规时间节点。

这套系统还能自动识别:

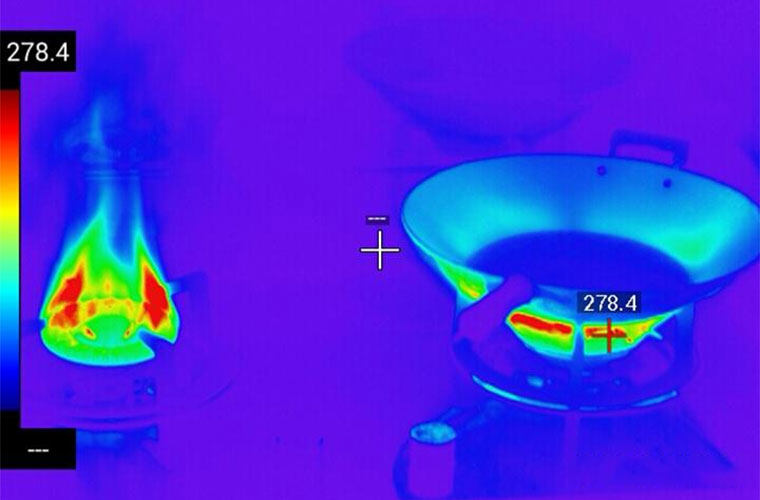

- 油炸锅油温是否达到杀菌标准

- 洗碗机水流温度是否达标

- 冷柜门异常开启次数

2.3 食品变质预警:提前72小时揪出"定时炸弹"

当肉品刚开始腐败时,微生物代谢产生的细微温升,在红外镜头下就像黑夜里的萤火虫。某大学实验室的突破性研究显示,通过分析牛排表面温度梯度变化,能在腐败发生前54小时预警,准确率高达91%。

三、黑科技参数揭秘:如何选对舌尖卫士?

3.1 核心性能三要素:

- 热灵敏度≤0.03℃(识别轻微腐败)

- 空间分辨率≥640×480(看清食品表面细节)

- 帧率≥30Hz(捕捉快速温变过程)

3.2 特殊场景配置:

- 防爆型号应对面粉厂粉尘环境

- 耐高温镜头直面300℃油炸锅

- 食品级密封材质杜绝二次污染

四、AI赋能下的食安革命

当热成像遇上机器学习,食品安全进入"读心术"时代:

- 自动识别地沟油:通过热分解特征温度图谱

- 预测面包保质期:分析表皮水分蒸发温场

- 智能分级系统:根据苹果糖心部的温度差异定级

某跨国食品集团的应用数据显示,AI红外系统使质检效率提升400%,误判率从12%骤降至0.7%。

五、光明背后的阴影:技术普及三大难关

虽然单机价格已从20万降至3万元,但行业仍面临:

- 75%中小餐饮不会解读热力图

- 高温蒸汽导致的镜头起雾难题

- 国际食品法典尚无红外检测标准

更棘手的是某些商家的"反侦察"手段——用锡纸包裹变质食品企图屏蔽热辐射,殊不知新型设备已能通过传导热异常进行识别。

结语:温度视觉重构食安长城

从田间到餐桌,红外热像仪正在编织一张密不透风的安全网。这项技术不仅重新定义了"眼见为实",更让温度这个隐形指标成为食品质量的量化标尺。当我们在享受美食时,或许该向这些无声的守护者致敬——它们用像素化的温度密码,守护着人间烟火里最珍贵的安心滋味。