凌晨三点,地铁隧道里传来规律的风啸声。你或许不知道,在这条沉睡的黑暗长廊里,数以万计的红色光点正在悄然工作——它们不是科幻电影里的外星生物,而是现代地铁的守护者:红外热像仪。这些沉默的"温度侦探"正用独特的视角,重新定义着城市轨道交通的安全边界。

一、传统巡检的三大痛点

1.1 人眼可见的局限

维修师傅举着手电筒在幽暗隧道里穿行的画面,曾是地铁安全的标准配置。但潮湿环境导致的金属锈蚀、电缆表皮细微破损这些"沉默杀手",往往在肉眼可见前就已埋下隐患。

1.2 接触式检测的尴尬

传统点温枪需要逐个测量设备温度,就像用绣花针丈量足球场。某城市地铁曾因遗漏一个接触不良的接线端子,导致整条线路瘫痪5小时。

1.3 数据孤岛的困境

纸质记录的温度数据,就像散落的拼图碎片。直到2019年某次重大事故后,工程师们才发现三个不同班次的记录本上,都出现了同一个区段的异常温度波动。

二、红外视界的技术革命

2.1 热成像的魔法原理

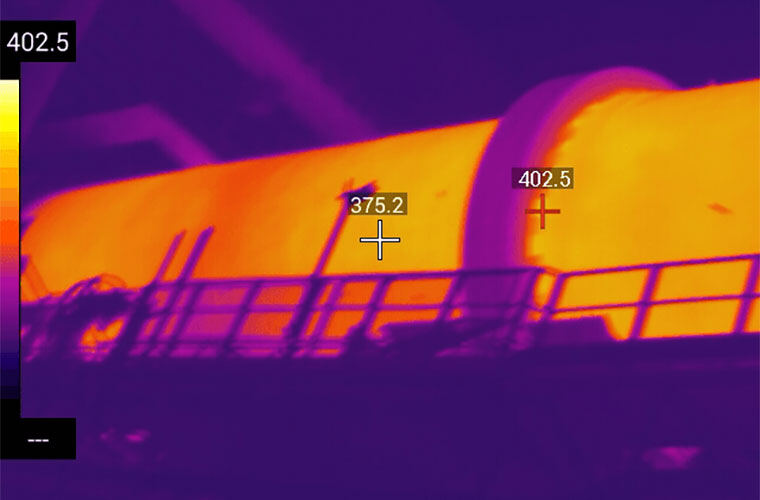

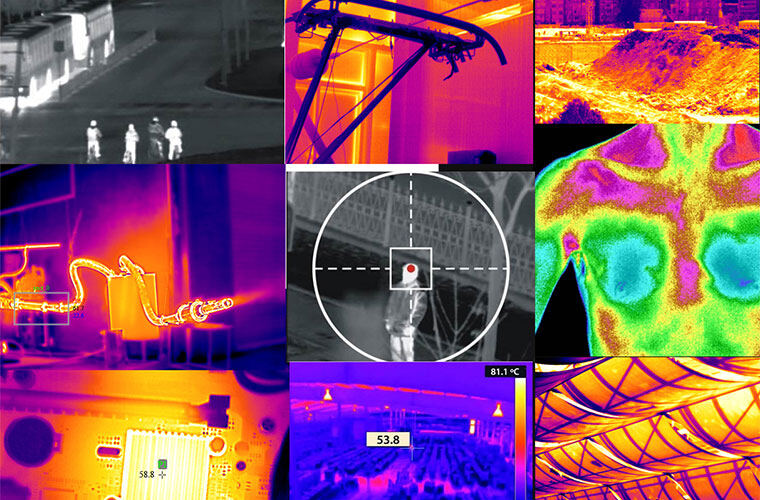

想象给隧道戴上夜视镜:所有物体都在持续发射红外辐射,热像仪将这些不可见光转化为彩色图谱。0.05℃的温差在屏幕上清晰可辨,就像给设备贴上动态体温贴。

2.2 全天候监控的秘密武器

2018年台风"山竹"袭击期间,深圳地铁3号线某泵房渗水。在应急照明失效的情况下,红外系统通过墙体温度异常,提前2小时锁定了渗漏点。

2.3 从被动响应到主动防御

上海地铁的智能系统曾捕捉到某接触网支撑件的细微温升,经AI分析发现这是周期性应力疲劳的征兆,避免了可能发生的坍塌事故。

三、创新应用的四大场景

3.1 电缆过载预警系统

传统检测就像听诊器查体,现在则是全身CT扫描。某线路通过建立电缆接头温度模型,将故障预判准确率提升至92%。

3.2 列车受电弓动态监测

北京地铁在列车顶部安装移动式热像仪,实时捕捉受电弓与接触网的火花放电。这套系统让碳滑板更换周期从"定期维护"变为"按需更换"。

3.3 渗漏水隐患探测

当水流渗透混凝土结构时,热传导特性会发生微妙改变。广州地铁借助深度学习算法,成功在墙体渗漏前48小时发出预警。

3.4 接触网悬挂装置诊断

重庆的立体轨道交通线上,工程师们用热像仪发现了某个定位器螺栓的异常发热,这个直径仅12mm的零件差点引发连环脱轨事故。

四、技术突破的三大里程碑

4.1 AI温度解译引擎

最新的系统能自动区分环境热源和设备发热,就像教计算机看懂"温度语言"。某厂商的算法甚至能识别不同品牌变压器的发热特征。

4.2 多光谱融合技术

将可见光、热成像和激光扫描数据叠加,构建出隧道的"数字孪生体"。杭州地铁运用该技术,在亚运前完成了全线三维温度建模。

4.3 边缘计算赋能

设备端直接处理热成像数据,响应速度从分钟级压缩到毫秒级。这个突破让深圳地铁在去年春运期间,成功拦截了即将起火的充电宝自燃事件。

五、未来发展的双螺旋

5.1 纳米级热敏材料

科学家正在研发可喷涂在隧道壁面的热敏涂层,这种"电子皮肤"的灵敏度是现有设备的300倍,能感知到设备内部元件的温度传导。

5.2 数字孪生预警系统

未来调度中心的屏幕上,每个螺栓都有专属的温度身份证。系统会模拟不同工况下的热力变化,提前演练应急预案。

5.3 自主巡检机器人

搭载热像仪的轨道机器人,正在苏州试验线上进行自主巡航。它们能钻入检修人员无法到达的夹缝,像"医疗纳米机器人"般在隧道血管里游走。

结语:温度语言的时代启示

当柏林地铁在1930年首次使用应急照明时,没人想到百年后的今天,我们会用热辐射来"聆听"隧道的健康密码。红外热像仪不只是技术工具,更是城市生命体的神经末梢。它们用无声的热语言讲述着:安全不是偶然事件,而是每个0.1℃的郑重承诺。

下次当你飞驰在地铁隧道中,不妨想象那些闪烁的红外光点——这群永不疲倦的温度侦探,正在用76800个像素点,编织着现代都市的地下安全网。这或许就是科技赋予城市最温暖的守护方式。