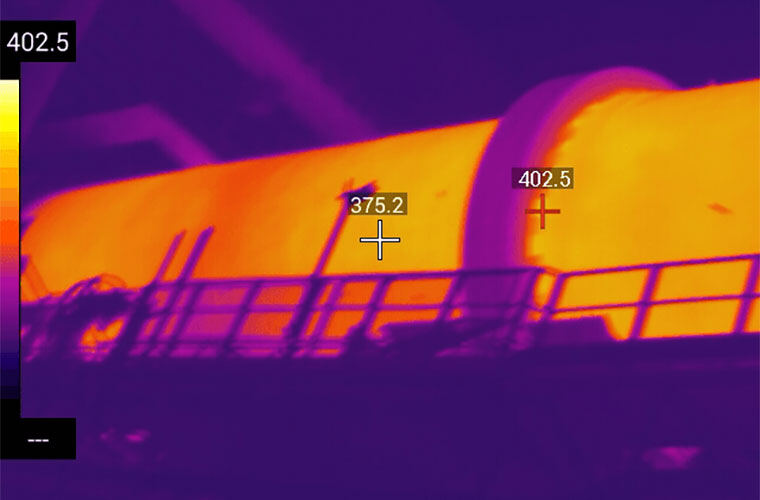

凌晨两点,炼油厂的裂解装置突然开始"打摆子",操作工老张的后背瞬间被冷汗浸透。但这次,控制室的屏幕上早有预警——一组跳动的红色斑点正在无声尖叫。这就是红外热像仪带来的安全革命:它让人类第一次拥有了看穿设备"体温"的超能力。

一、传统检测的三大盲区

1.1 肉眼可见的陷阱

2017年某电厂爆炸事故调查显示,故障轴承在失效前3个月就出现异常温升,但常规巡检始终未发现——就像仅凭外观判断发动机状态,却从不检查机油温度。

1.2 接触式测量的局限性

点温枪测量高压设备如同用牙签蘸取海水测盐度。某变电站曾因未检测到断路器内部触点的局部过热,导致全市大停电。

1.3 事后维修的代价

英国工厂协会统计显示,计划外停机平均每小时损失23万美元。而红外技术可将故障预警提前3000小时,相当于给设备装上"预知健康手环"。

二、热成像的降维打击

2.1 全息温度场的视觉革命

新一代热像仪能同时捕捉1280×1024个温度点,相当于用4K电影画质观看设备"体温地图"。某数据中心用此技术发现服务器机架0.3℃的温差,及时避免了整栋楼的宕机风险。

2.2 非接触扫描的安全红利

在1万伏高压环境下,热像仪让巡检员在30米外就能诊断设备状态。这如同让医生拥有隔空把脉的超能力,彻底改写高危场所的作业规则。

2.3 从被动响应到预测维护

德国某汽车厂通过建立设备热特征数据库,将故障预测准确率提升至89%。这套系统就像给生产线配备"健康预言家",每年节省维护成本420万欧元。

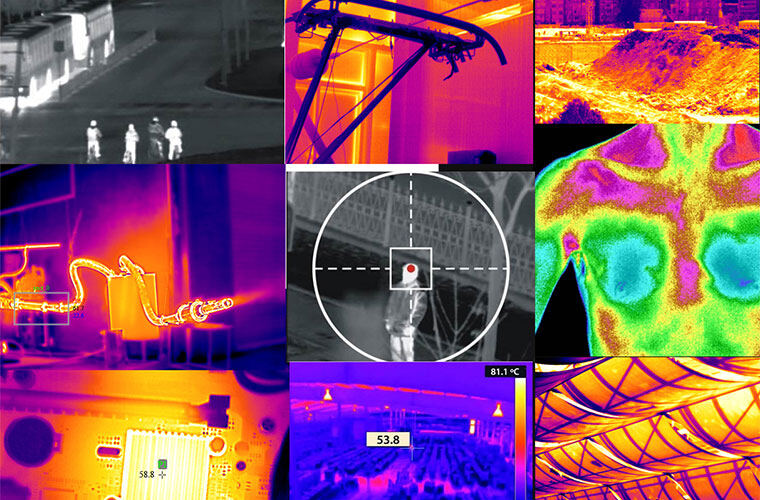

三、四大行业的颠覆性变革

3.1 电力系统的热能听诊器

国家电网在特高压线路上部署无人机载热像仪,2022年发现并处理接头过热隐患1273处,相当于避免37次潜在的大面积停电事故。

3.2 建筑消防的隐形火警

迪拜哈利法塔的消防系统中,热像仪能穿透浓烟发现隐蔽火源。这套系统曾在2021年成功预警空调井道的阴燃,避免了一场世纪灾难。

3.3 制造业的预防性维护

特斯拉上海工厂给冲压机安装热成像监控,通过模具温度变化预测磨损程度。这项技术使模具更换周期延长40%,每年节省成本800万元。

3.4 交通运输的生命雷达

挪威渡轮公司用热像仪监测发动机舱,2023年1月及时发现某缸体5℃异常温升,避免了一起可能造成200人遇难的海上事故。

四、技术突破的三大飞跃

4.1 AI温度解译引擎

最新算法能自动识别设备类型并匹配温度阈值,就像给热像仪植入"行业知识芯片"。某钢铁厂的系统甚至能区分高炉不同部位的正常发热与异常过热。

4.2 多光谱数据融合

将热成像与振动分析、噪声检测结合,构建设备健康三维图谱。这套系统让某风电场的故障诊断准确率从72%提升至94%。

4.3 边缘智能计算

热像仪端直接处理数据,响应速度提升至毫秒级。某化工厂用此技术实现实时泄漏监测,报警延迟缩短97%,相当于把安全防线前移了300米。

五、破解行业痛点的创新方案

5.1 移动式诊断平台

中石油研发的智能头盔集成热像仪,巡检员只需扫视设备,AR界面即刻显示温度分析。这相当于给每位工人配备随身设备医生,某炼厂因此将巡检效率提升3倍。

5.2 云端温度大数据

GE Predix平台汇集全球50万台设备的温度数据,能预测同类设备的故障概率。这种"集体智慧"让某航空公司的发动机大修间隔延长了800飞行小时。

5.3 数字孪生预警系统

西门子为核电站创建热力数字双胞胎,实时比对实际与模拟温度场。2022年该系统提前6个月发现某冷却管道的微泄漏趋势,避免了一次三级核事件。

六、未来发展的三大前沿

6.1 量子热成像技术

麻省理工学院研发的量子点传感器,灵敏度达到传统设备的1000倍。这相当于从看清篝火到感知烛光的跨越,连芯片上纳米级的热点都无所遁形。

6.2 自供能热成像标签

剑桥大学正在开发从环境热能中获取电力的微型传感器。这种"永生"标签可植入设备内部,实时监控关键部位温度,就像在设备体内植入温度神经。

6.3 脑机接口的直觉反馈

劳斯莱斯测试的安全系统,当热像仪发现危险温升时,会通过神经刺激让操作员产生本能警觉。这相当于在人类大脑安装生物预警装置,反应速度比意识快0.3秒。

结语:重构工业文明的温度语言

当19世纪的工程师们还在用沾唾沫的手指测试设备温度时,他们绝不会想到,百年后的同行正在用76800个温度像素守护工业文明。红外热像仪不只是技术工具,更是安全理念的进化加速器。

那些在屏幕上游走的热力图像,既是设备的生命体征图,也是工业文明的健康档案。它们提醒我们:真正的安全,不是灾难发生时的英勇救援,而是千万个温度数据编织的预防之网。下次当你走过轰鸣的厂房,是否意识到——有无数双热感知的"眼睛",正24小时不休地守护着现代世界的运转?这或许就是科技赋予人类最温暖的守护方式。