在化工厂的漆黑深夜,巡检员小王突然发现储罐区有个模糊的热源轮廓——这不是肉眼能捕捉的异常,而是他手中防爆红外热像仪发出的警报。这个巴掌大的设备,正在用温度数据编织一张看不见的安全网,让工业领域的潜在危险无所遁形。

这种被称为"工业夜视仪"的装备,正在重新定义现代安全生产的标准。传统检测手段就像在迷宫里点蜡烛,而红外热像仪却如同开启了上帝视角的导航系统。当武汉高德智感科技有限公司的工程师们将防爆技术与红外成像结合时,他们或许没有想到,这个创新正在全球工业领域掀起怎样的安全革命。

穿透黑暗的温度之眼:技术原理大揭秘

1. 热辐射的"摩尔斯电码"

所有温度高于绝对零度的物体都在持续发射红外辐射,这种肉眼不可见的电磁波就像物体自带的"体温密码"。防爆红外热像仪内置的氧化钒非制冷探测器,能够将微弱的温度差异转化为清晰的图像,灵敏度可达0.05℃——相当于在足球场上检测到一粒米的热量变化。

2. 从像素到预警的魔法演变

当384×288分辨率的探测器捕捉到温度场后,内置的AI算法开始发挥作用。就像经验丰富的安检员,它能自动识别管道接缝处的细微温差、电气接点的异常温升,甚至预测设备疲劳曲线。武汉高德智感研发的第三代智能算法,误报率已降至0.3%以下。

3. 防爆设计的"钢铁战衣"

在易燃易爆环境中,设备本身可能成为点火源。通过本质安全型防爆设计,这些热像仪的外壳能承受20焦耳的冲击能量,电路系统的工作温度被严格控制在85℃以下。某炼油厂的实测数据显示,在甲烷浓度达4.5%的环境中,设备连续工作8小时未出现任何电火花。

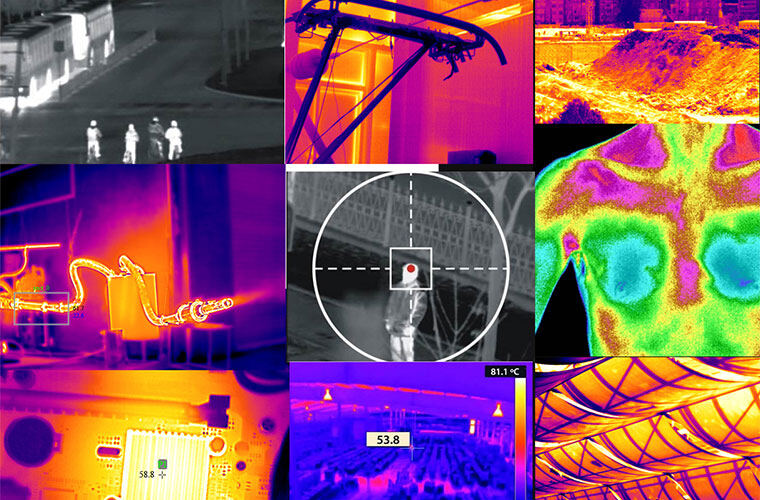

安全监控的"全科医生":应用场景全解析

1. 电力系统的"体温计"

在特高压变电站,红外热像仪正在执行"非接触式体检"。武汉高德智感为某省级电网提供的解决方案,三年内发现潜在缺陷327处,避免经济损失超2亿元。其特有的温差追踪功能,能捕捉到绝缘子表面0.8℃的异常温升。

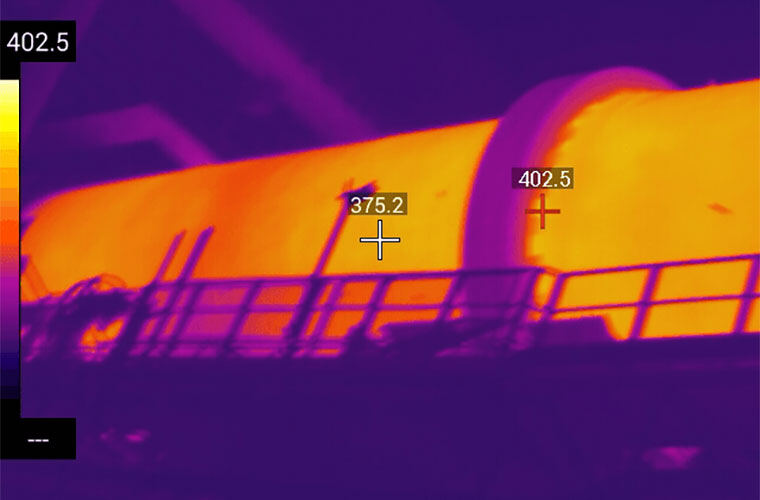

2. 石油化工的"守夜人"

某海上钻井平台引入防爆热像仪后,气体泄漏检测效率提升400%。设备搭载的激光测距模块,可在30米外精确锁定泄漏点位置。更惊人的是,在-40℃至150℃的极端环境中,图像质量依然保持稳定。

3. 冶金行业的"火眼金睛"

钢厂的高炉监测曾是行业难题。现在,配备耐高温镜头的热像仪能穿透1200℃的炙热表面,实时监测炉衬侵蚀情况。某钢铁企业的应用数据显示,炉体寿命因此延长了23%,每年节省维修费用超千万元。

中国智造的突围之路:高德智感的技术密码

1. 芯片破局的"关键战役"

武汉高德智感依托母公司高德红外的核心技术,成功实现红外探测器芯片的自主量产。其1280×1024数字焦平面阵列芯片,打破了国外长达15年的技术封锁。这个指甲盖大小的器件,集成了130万个微测辐射热计,每个单元的加工精度达到纳米级。

2. 行业解决方案的"组合拳"

从手持式检测仪到固定式监控系统,公司构建了完整的设备矩阵。为某核电站定制的智能巡检系统,整合了热成像、气体检测和定位功能,实现98.7%的缺陷自动识别率。这种"硬件+软件+服务"的生态模式,正在重塑行业服务标准。

3. 全球布局的"中国方案"

在东南亚某国的输油管道项目中,高德智感的防爆热像仪经受住了雨季90%湿度的考验。目前其产品已进入52个国家和地区,在德国TÜV认证中取得防爆、防水、防尘三项最高评级。这个成立仅8年的企业,正在用"中国芯"改写全球红外市场的格局。

未来工厂的"智慧感官"

1. 数字孪生时代的温度图谱

当5G遇上红外热像仪,设备状态数据开始实时映射到数字孪生系统。某汽车制造厂的实践表明,这种"温度数字双胞胎"能将故障预判时间提前72小时,设备综合效率(OEE)提升19个百分点。

2. 边缘计算的"最强大脑"

新一代热像仪内置的AI芯片,可在设备端完成图像处理和缺陷诊断。就像给每个摄像头装上了"现场专家",某化工厂的试点项目显示,数据传输量减少80%,响应时间缩短至0.8秒。

3. 人机协同的进化方向

AR眼镜与热像仪的融合,让巡检员拥有了"超视力"。武汉高德智感开发的AR运维系统,可将温度数据叠加在真实视野中,维修效率提升3倍以上。这种"增强现实+热成像"的组合,正在重新定义工业维保的工作方式。

结语:温度背后的安全哲学

在武汉高德智感的实验室里,工程师们正在测试能在爆炸瞬间留存温度数据的热像仪原型机。这些设备记录的不只是数字,更是工业文明对安全的不懈追求。当防爆红外热像仪成为现代工厂的"标准配置",我们看到的不仅是技术迭代,更是整个社会对生命价值的重新认知。

从芯片研发到场景落地,从单点突破到系统创新,中国智造正在这个细分领域书写自己的答案。或许在不远的将来,当人们谈论工业安全时,首先想到的不仅是防护装备和操作规范,还有那些在黑暗中默默守护的"温度之眼"——它们用科技的温度,守护着人类安全生产的底线。