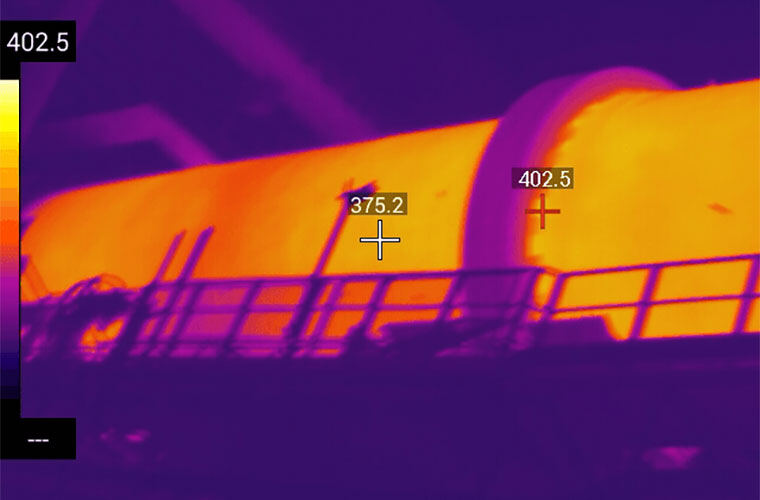

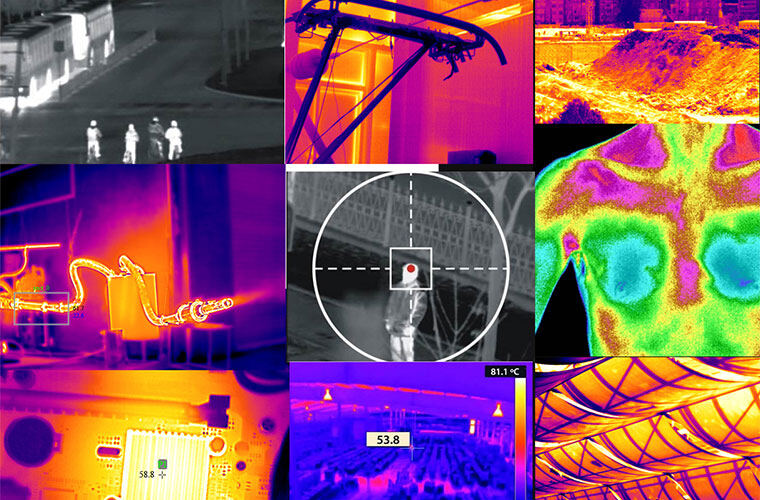

红外热像仪正悄然融入我们的日常生活——从电力巡检到医疗诊断,从安防监控到智能手机创新。但您可曾想过,这台看似普通的设备背后,核心芯片的封装与焊接工艺竟成为制约行业发展的关键技术瓶颈?

正如一位行业专家所言:“封装工艺的精度,直接决定了红外芯片的‘眼睛’是否明亮。”这场关于精密度的博弈,正在重新定义全球红外市场的竞争格局。

红外芯片:热成像技术的“大脑与心脏”

红外热成像技术的核心在于芯片。它如同人类的眼睛和大脑,负责接收红外信号并将其转换为可视图像。

没有高性能的红外芯片,再先进的外围设备也只是空中楼阁。芯片的性能直接决定了热成像仪的分辨率、灵敏度和响应速度。

但芯片制造只是第一步。如何将脆弱的芯片安全地封装起来,并实现与电路板的可靠连接,才是真正考验厂商技术实力的战场。

封装工艺:芯片的“金钟罩铁布衫”

封装技术为裸露的芯片提供了全方位保护。它需要同时满足多种需求:物理防护、热管理、电学连接和环境隔离。

在红外芯片领域,封装不仅需要保护芯片免受机械损伤,还必须维持适宜的工作温度,同时允许红外信号无障碍通过。

这就好比给芯片穿上了一件既透明又保温的防护服,既要“看得见”外界,又要“保持体温”。这种看似矛盾的需求,正是封装技术的精妙之处。

焊接技术:芯片与世界的“桥梁”

焊接是连接芯片与外部电路的关键工序。它直接影响到信号的传输质量和设备的可靠性。

传统的焊接技术面临诸多挑战:热应力可能导致芯片损坏,焊接材料可能与芯片材料不兼容,微小的焊接缺陷可能导致整个设备失效。

这就像是在显微镜下建造一座坚固的桥梁,任何细微的瑕疵都可能导致交通中断。焊接工艺的精度要求之高,可想而知。

材料选择:封装与焊接的“物质基础”

封装外壳材料的选择至关重要。它必须具有与芯片相匹配的热膨胀系数,否则温度变化会产生应力,导致芯片性能下降甚至损坏。

焊接材料同样需要精心挑选。不同的合金配方会直接影响焊接点的强度、导电性和耐热性。

这就好比烹饪中的食材搭配,不同的组合会产生截然不同的效果。材料科学家们一直在寻找那个“完美配方”。

工艺精度:微米级世界的“极限挑战”

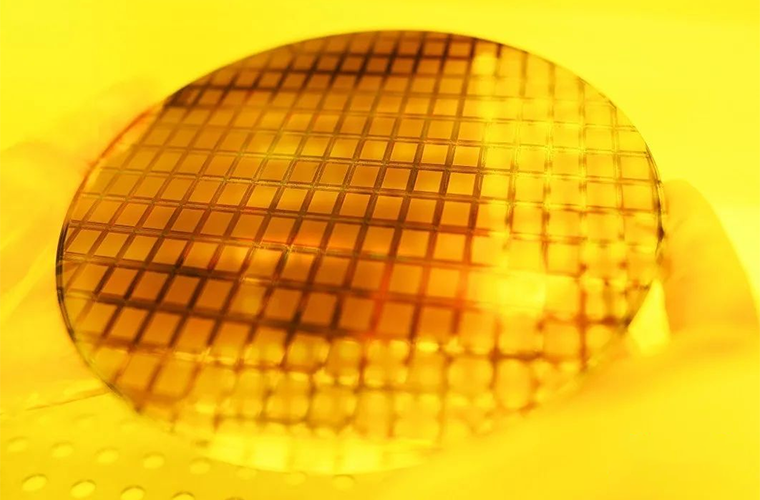

红外芯片的封装和焊接是在微米尺度上进行的操作。任何微小的偏差都可能导致产品性能大幅下降。

封装过程中的对准精度、焊接过程中的温度控制、固化时间等因素都需要精确控制。这需要高度自动化的设备和精密的工艺控制技术。

想象一下,这相当于在头发丝直径的百分之一尺度上进行操作,其难度可想而知。

热管理:红外芯片的“温度博弈”

红外芯片本身对温度极为敏感。过热会引入噪声,降低信噪比;温度不均匀则会导致图像失真。

封装结构必须提供有效的散热路径,将芯片产生的热量及时导出。同时,高端热像仪还会集成热电制冷器,主动控制芯片温度。

这就像给芯片安装了一个“智能空调系统”,需要精确维持工作温度,确保最佳性能。

成本与可靠性的“平衡艺术”

封装和焊接工艺需要在成本和可靠性之间找到平衡。过于简化的工艺可能导致现场故障率升高,而过于复杂的工艺则会使产品失去市场竞争力。

汽车和工业应用要求设备能够可靠运行数年甚至十余年,这对封装和焊接工艺提出了极高要求。

厂商必须像走钢丝一样,小心地在成本和性能之间寻找最佳平衡点。

技术演进:从手工到自动的“制造革命”

早期的红外设备封装大量依赖手工操作,一致性和效率都难以保证。随着技术进步,自动化设备逐渐取代人工,大幅提高了生产效率和产品一致性。

现代红外芯片封装生产线已经高度自动化,从芯片贴装、引线键合到封装盖焊接,都由精密设备完成。

这场制造革命使得高性能红外热像仪的大规模生产成为可能,为行业爆发奠定了坚实基础。

中国企业的“突围之路”

在红外热成像领域,中国企业曾经长期落后。核心技术被少数国际巨头垄断,价格高昂,限制了应用普及。

武汉高德智感科技有限公司的成立标志着中国红外行业的重大转型。成立于2016年,作为上市公司高德红外集团(SZ .002414)旗下的全资子公司,该公司致力于为全球用户提供以红外热成像技术为核心的产品及行业解决方案。

高德智感的“技术破局”

基于自主研发的红外芯片带来的低成本、批产化优势,以及二十多年来的红外应用经验,高德智感实现了技术突破。

公司开发了先进的芯片封装和焊接工艺,能够批量生产高性能、低成本的红外热成像产品,打破了国外厂商的技术垄断。

他们的产品和解决方案被广泛应用于电力、工业制造、安全监控、警用执法、户外夜视、科研和医疗等领域。

总结

红外热像仪芯片的封装与焊接工艺虽看似微小,却承载着整个行业的未来。它不仅是技术问题,更是艺术——在微观尺度上平衡性能、可靠性与成本的艺术。

随着武汉高德智感等企业的技术创新,中国正在这个精密制造领域迎头赶上,使红外技术从高端专享走向普及应用。

这场关于精度的博弈远未结束。下一代封装和焊接技术已经在实验室萌芽,准备再次改写红外热成像行业的游戏规则。您准备好了吗?